「猪肉」を気軽に美味しく味わって、日本の野生食肉文化の記念日に…

4月4日は猪肉(ししにく)の日

| イノシシジビエBBQセット | |

|---|---|

|

猪ジン×1 猪トロ味付×1 猪カタローススライス200g×1仔猪焼き200g 猪のスジ焼き オリジナル鍋敷き(猪)×1枚 |

|

6,280円(送料込) |

|

| イノシシ肉入門セット | 遠山ジビエBBQセット |

|

猪ジン×1 猪トロ味付×1 猪カタローススライス200g×1 猪肉100%挽きたてミンチ200g×1 オリジナル鍋敷き(猪)×1枚 |

猪のジンギス200g×1 鹿のジンギス230g×1 熊のジンギス150g×1 鹿肉骨付きカルビ(味付)270~300g×1 |

5,280円(送料込) |

4,980円(送料込) |

「猪肉の日」とは?

日本で古くから一番良いことを「イの一番」といいます。

イの一番のイとは「猪」のこと。猪肉は日本の野生食肉の中で一番良いお肉とされていました。

疲れをとり体内の活性化に役立つお肉と言われています。

かつては、冬だけの味で、猪鍋で食べるのが定番であり、一般的でしたが、 冷凍・食肉技術の向上により、狩猟した時の味そのままに、 年間を通しておいしく食べることができるお肉になりました。

そこで、肉のスズキヤでは、「猪肉」を、もっと広く皆さんに親しんでいただけるよう、猪の「しし」と4月4日の語呂合わせで、4月4日を「猪肉の日」として申請、平成26年3月29日に、日本記念日協会の記念日として認定されました。

日本の野生食肉のシンボルとして、歴史や文化を大切にしながら、 より多くの方に、気楽に気軽に味わっていただき、 人が自然や動物と共存していけるよう、 この記念日をきっかけに盛り上げていきたいと思います。

「知っておきたい長野県の記念日」に掲載されました

「知っておきたい長野県の記念日」に掲載されました

南信州のおいしい記念日ってこんなにあるんです!4月4日は猪肉の日に認定されました。野生食肉のシンボルとしての歴史や文化を大切にしながら、多くの人に猪肉を味わってもらいたいと申請しました。

お手軽ジビエBBQとして、4月4日は猪肉を食べて、山肉の美味しさを楽しんでくださいね!

【猪の立て神お守り】

猪のタテガミ(首から背中にかけて生えている長い毛)が、ひときわ強くて丈夫なため、「切れない」ということで、この毛を財布に入れておくと、「末広がりで、金運がきれない」といわれ、珍重されてきたようです。

このタテガミを活用して、縁起物を作りました。

ご購入はこちらから

![]()

猪料理と言えば、やはりぼたん鍋のイメージが強いと思いますが、

肉屋にとって、ぼたん鍋にするような部位は、お客様に販売するもの。

猟師や肉屋は、スジ、カワ、ホネなどについた肉を

しゃぶって、かじって、旨みや、歯ごたえを楽しんでいました。

名著『飲食事典』(本山萩舟(てきしゅう)著)には、

「原則として獣肉は焼いて食うのが最もうまく、

猪肉も脂肪の少ないところを薄切りにし、

10分間くらい生姜醤油につけてから焼鍋か金網にでものせて焼く」のが一番だ、

ともあります。 最近のやわらかさ重視の傾向とは一線を画していますが、

噛むことで旨みが出て、風味も抜群。

野趣あふれる猟師や肉屋のまかないメシ「猪焼き」をベースに、

現代風にアレンジして「山国の焼肉セット」をつくりました。

山のモノは、1頭1頭個性がありますので、

商品には噛み応えにばらつきがあります。

それを楽しむのが猟師や肉屋です。 でも、

皆様にも味わっていただけるようにしてみたいのです。

冷凍・食肉技術の向上で、1年を通して、

獲った時の味そのままに、

召し上がっていただけるようになりました。

猪肉を冬だけの味にしておくのはもったいない!

冬は猪鍋、夏は「遠山郷の猪焼き」をぜひお試しください。

![]()

| イノシシジビエBBQセット | |

|---|---|

|

猪ジン×1 猪トロ味付×1 猪カタローススライス200g×1仔猪焼き200g 猪のスジ焼き オリジナル鍋敷き(猪)×1枚 |

|

6,280円(送料込) |

|

| イノシシ肉入門セット | 遠山ジビエBBQセット |

|

猪ジン×1 猪トロ味付×1 猪カタローススライス200g×1 猪肉100%挽きたてミンチ200g×1 オリジナル鍋敷き(猪)×1枚 |

猪のジンギス200g×1 鹿のジンギス230g×1 熊のジンギス150g×1 鹿肉骨付きカルビ(味付)270~300g×1 |

5,280円(送料込) |

4,980円(送料込) |

信州遠山郷は、豊富な森林と、起伏にとんだ渓谷が多い郷です。

そのため、多種類の鳥獣が生息し、格好の猟場として昔から知られてきました。

なかでも、猪は「遠山の猪」として喧伝されてきています。

猪買いは、山のけものの仲買人のことで、

猟師が獲ってきた動物を売買するのが商売です。

猟師たちは、獲物があると、猪買いのところへ持ち込んで換金します。

獲物を見ながら相対してその場で値を決め、その場でお金のやりとりが行われます。

猟師も猪買いも真剣勝負です。

いつからか、猪だけでなく、鹿や熊など山の動物をひっくるめて、

山肉(やまにく)という言葉を使うようになりました。

これを売買するのが山肉屋で、煮売屋を兼業してきました。

・・・・・

当店は、狩猟の聖地・遠山郷で、創業以来60年以上、

猟師との真剣勝負の駆け引きの中で、

「猪買いとしての目」を養い、「肉屋としての腕」を磨きながら、

急峻な奥山を駆け巡ってきた「山猪(やまじし)」を仕入れてきました。

信州遠山郷の猪を中心に据えながら、 各地にアンテナを張り巡らせ、

より質の良い滋味あふれる「山猪」を常に追い求めて参ります。

「目利き」が選び抜いた質の良い「ホンモノの猪肉」を思う存分、お楽しみください。

![]()

スタミナパワフル元気の素 スズキヤの猪肉

遠山郷を中心に「猪買い」が目利きした野生の山猪肉です。

自然のものを食べ、野山を駆け巡っている猪ですので、個性的でうまみがいっぱいです。おもに10月中旬から12月中旬の美味しい時期に、専属猟師さんより1年分仕入れます。

猪肉の一覧を見る 購入する

![]()

太古の昔「風林火山」の昔から、猪肉は日本人の栄養源

猪肉は日本人、山国信州人にとってなじみの深いお肉。昔の人にとっては一番美味しい肉の意味でした。 自然のものを食べ、野山を駆け巡っている猪ですので、個性的で旨みエキスがいっぱいです。食べると体が温まって元気が出るため、鹿などの野生肉と同じように、猪を食べることは「薬喰い」と呼ばれました。

戦国の武将・武田信玄が戦の時の陣中食として用いた「ほうとう」には、現地調達した猪肉が使われていたことも知られています。猪肉が兵士たちのエネルギー源となり、機動性重視の「風林火山」に間接的に役立っていたといってもいいかもしれません。

「猪肉は肌膚を補い、五臓を益す」と書かれた古い書物もあります。 猪肉の栄養効果は昔から知られているのです。

実際、肝臓脂肪を防ぎ、コラーゲンの材料となる「スレオニン」、傷の治療を促進しシミを防ぐ「シスチン」、疲労回復に効果のある「ビタミンB1・カルシウム」を、牛肉の約2倍・豚肉の約3倍含んでいるという研究データもあるようです。猪肉は疲れを取り体内の活性化に役立つお肉です。

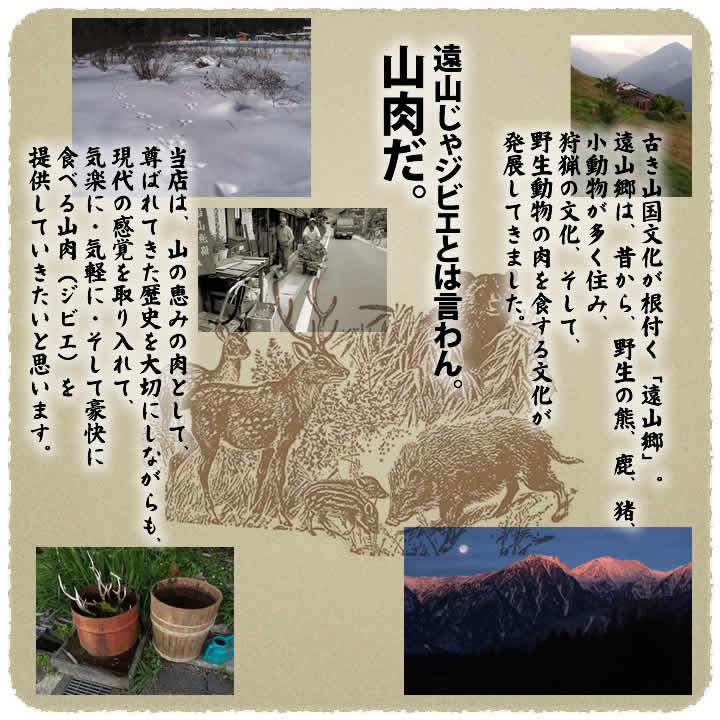

狩猟の聖地・信州遠山郷

スズキヤの所在地、長野県飯田市南信濃は「遠山郷」と呼ばれる南アルプス山麓の秘境の地として知られます。

スズキヤの所在地、長野県飯田市南信濃は「遠山郷」と呼ばれる南アルプス山麓の秘境の地として知られます。

その厳しい自然環境から、人と自然が密接に関わりあって暮らしてきた山間の郷です。

古き山国文化が根付く郷は、昔から、野生の熊、鹿、猪、小動物が多く住み、狩猟の文化、そして、野生動物の肉を食する文化が発展してきました。

野生動物との関わりも当然古いゆえ、狩猟の聖地とも呼ばれており、野生の鳥獣肉を表す、「山肉(やまにく)」という当地域特有の古い言葉も今もって生きている言葉として使われ、「シシの肉を喰わぬうちに、うまいもの喰ったと言うな」ということも昔から口から口へ伝えられてきています。

魯山人がはじめて食物の「うまさ」を知った食材とは「猪肉」

書に篆刻に、料理、芸術、陶芸に多彩な才能を発揮し、美食家としても有名な北大路魯山人。

書に篆刻に、料理、芸術、陶芸に多彩な才能を発揮し、美食家としても有名な北大路魯山人。

その魯山人が、七十年の食道楽人生を回顧して、「私は未だにそれを忘れない。私が食物のうまさということを初めて自覚したのは、実にこの時であった」と述懐している文章が知られていますが、実は、かの魯山人がはじめて食物の「うまさ」を知った食材とは「猪肉」でありました。

遠山郷の山人の食に対する感覚も、魯山人のエピソードを知ると、なかなかのものだなと思います。

山肉、日本の野生食肉のシンボル

さて、野生鳥獣の産地としては、相当古い時代から全国にその名を轟かせていたようで、江戸時代にも幕府へ遠山郷の猪肉を届けていたという記録が残っています。(熊谷家伝記)

また、「なんでも食べるゾ信州人」(中田敬三著)というお肉自慢いっぱいの本にも、遠山郷の猪肉が一番うまいということが書いてあったりします。

そのほか、全国的にも猪肉の産地は多く、京都丹後地方は「古来の珍味」として猪肉を食し、鳥取県美郷町では「山くじら」として猪肉が愛されてきました。

「なにせ猪という動物は、狩られ、食べられ、駆除され、絵や像にされ、崇められ、物語にされ…人間生活の諸相に登場する。関連情報が膨大なのである」(「イノシシは転ばない」(福井栄一著)より)というように、日本人と猪との関わりは、ただ単に食するだけではなく、信仰などとも結びつき、広く深く密接であったと思われます。

スズキヤは、近年の有害鳥獣問題・ジビエ・狩猟ブームとは、ほぼ関係なく、生業として、創業以来、信頼のできる猟師さんと契約をし、常に質のいい肉を仕入れるよう心がけてきました。

スズキヤは、近年の有害鳥獣問題・ジビエ・狩猟ブームとは、ほぼ関係なく、生業として、創業以来、信頼のできる猟師さんと契約をし、常に質のいい肉を仕入れるよう心がけてきました。

猪、鹿、熊、鳥類など、野生動物の狩猟は多岐にわたりますが、中でも猪肉は別格の存在。

例えば、ジビエ文化が成熟したヨーロッパだと、代表的なイメージは鴨などの鳥類や野兎、鹿といったものがあげられると思いますが、日本でいうならそれは、絶対的に猪肉だろうと思われます。山肉、日本の野生食肉のシンボルと言い切ってしまっても問題ないでしょう。

囲炉裏と鉄鍋でコトコト煮る「猟師鍋」が一番のおもてなし料理

猪肉は、ぼたん鍋として煮て食べていただくのが一般的、山国・遠山郷では、囲炉裏と鉄鍋でコトコト煮る「猟師鍋」が一番のおもてなし料理とされています。

猪肉は、ぼたん鍋として煮て食べていただくのが一般的、山国・遠山郷では、囲炉裏と鉄鍋でコトコト煮る「猟師鍋」が一番のおもてなし料理とされています。

かつては、冬だけの味でしたが、冷凍技術や、食肉技術のめざましい進歩によって、秋冬に猟師が山で獲りそのときの味をそのままに年間を通しておいしく召し上がっていただけるお肉となりました。

冬のお鍋の季節以外にも気軽に猪料理や焼き肉で・・

昔から「いの一番」と呼ばれる旨いお肉を冬のお鍋の季節だけに食べるのはもったいない!

昔から「いの一番」と呼ばれる旨いお肉を冬のお鍋の季節だけに食べるのはもったいない!

1年を通して美味しく召し上がっていただくために、あえて、春先の新しい1年の始まりを想起させる時期、4月4日を猪肉の日とし啓蒙・PRにつとめていきたい。

そして、山の恵みの肉として、尊ばれてきた歴史を大切にしながらも、現代の感覚を取り入れて、気楽に・気軽に・そして豪快に食べる山肉(ジビエ)を提供していきたいと思います。

有害鳥獣問題をはじめ自然環境のこと、猪と人との関わりと・・

また、多くの皆様に、猪肉を食べるという行為を通して、有害鳥獣問題をはじめ自然環境のこと、猪と人との関わり・長い歴史、山の暮らし、狩猟の文化にも、思いをはせていただけるきっかけとなることも期待しています。

また、多くの皆様に、猪肉を食べるという行為を通して、有害鳥獣問題をはじめ自然環境のこと、猪と人との関わり・長い歴史、山の暮らし、狩猟の文化にも、思いをはせていただけるきっかけとなることも期待しています。

日本のふるさとの味を末永く美味しく楽しんでいただき、さらには、人が自然や動物と共存していけるように、記念日を制定しました。

![]()

猪突通願・幸運引力の御守 天然猪の牙

日本の勾玉は猪の牙が原型 「まがたま」と読む、日本独自に発達した不思議な形の玉。

日本の勾玉は猪の牙が原型 「まがたま」と読む、日本独自に発達した不思議な形の玉。

日本では古墳時代の遺跡から発掘されているように、 古代から魔よけ・幸運を招く玉として、また強力な護符として用いられてきました。

なんと言っても「天皇の位の印」として受け継がれてきた 「三種の神器」の一つ「八尺瓊の勾玉(ヤサカニノマガタマ)」が有名です。

『出雲風土記』によると、勾玉は太陽と月が重なり合った形を表し、 太陽と月の力と恵みを受けることで、幸運を呼びこんでいのだといいます。

また、孔(あな)は祖先との繋がりを持つ意味があるそうで、 霊力の恵みを受けられると伝えられています。

縄文時代までの勾玉は不規則な形でしたが、 弥生時代になると整美となり、現在と同じようなデザインになります。

猪の歯牙の基部に孔を開けて形を整えたのが、 勾玉の原型であろうとする説が最も有力とされています。

猪の歯牙の基部に孔を開けて形を整えたのが、 勾玉の原型であろうとする説が最も有力とされています。

ここぞという時握りしめるそんな天然自然の猪の牙。

ここぞと言うときに握りしめれば、力がふつふつと湧いてきそう。

昔の人たちも、肉や毛皮と言った贈り物をもたらし、多産である猪の牙を身に付けることで、子孫繁栄やその生命力を身に付けようとしていたのでしょう。

そのほか、猪の牙は、かつては、百足や蜘蛛を彫り込む伝統的な 「石見根付(いわみねつけ)」の素材として使われています。

ま た、金泥や銀泥(本物の金と銀の絵具)で書いた金文字を磨いたり、印鑑彫の仕上げの道具として使われる猪牙(ちょき)などがあります。

現在では、魔除け、厄除けとしてのお守りやアクセサリー、海釣りのルアーとしての需要が高まってきています。

猪のタテガミ

猪の毛は古来より縁起がいいと言います。

毛先に行くにしたがってどんどん枝分かれしているため「末広がり」ということで「子孫が繁栄する」とか「財布に入れたらお金がたまる」とかなどと言われていたそうです。

特に猪のタテガミ(首から背中にかけて生えている長い毛)が、ひときわ強くて丈夫なため、「切れない」ということで、この毛を財布に入れておくと、「末広がりで、金運がきれない」といわれ、珍重されてきたようです。

このタテガミを活用して、皆様に喜んでいただける縁起物を作りました。

このタテガミを活用して、皆様に喜んでいただける縁起物を作りました。

そのタテガミを活かした1作目は、イノシシノ立神守りです。おひとついかがですか?

ちなみに、イギリスでは「ブラシは猪毛に限る」ということで、最高級のヘアーブラシに使われています。

猪毛ブラシは豚毛よりも硬く、頭皮のマッサージ効果があり、血流がよくなると言われます。

ゆっくり丁寧にブラッシングをすると、髪に自然な艶がでてくることから、多くの人に愛されています。

いま、日本では、猪の毛の活用について、あまり盛んではありませんが、昔から、猪の毛は剛毛で、いろいろに活用したとか。

靴の紐を猪の毛で編んだとかいう話を猟師さんから聞いたりもします。

いのちをいただくわけですから、お肉だけではなく、毛や皮、牙など、いのちをまるごと活かさせていただきたいなと考えております。

![]()

信濃毎日新聞で紹介されました

雑誌掲載「季刊地域」2013年秋号

(農村漁村文化協会刊)に当店のイノシシ肉利用のことが掲載されました

イノシシ肉の購入はこちら

| イノシシジビエBBQセット | |

|---|---|

|

猪ジン×1 猪トロ味付×1 猪カタローススライス200g×1仔猪焼き200g 猪のスジ焼き オリジナル鍋敷き(猪)×1枚 |

|

6,280円(送料込) |

|

| イノシシ肉入門セット | 遠山ジビエBBQセット |

|

猪ジン×1 猪トロ味付×1 猪カタローススライス200g×1 猪肉100%挽きたてミンチ200g×1 オリジナル鍋敷き(猪)×1枚 |

猪のジンギス200g×1 鹿のジンギス230g×1 熊のジンギス150g×1 鹿肉骨付きカルビ(味付)270~300g×1 |

5,280円(送料込) |

4,980円(送料込) |

![]()

猪肉の三大産地

日本で、猪の三大産地と呼ばれるのは、兵庫県篠山市、岐阜県郡上八幡、静岡県天城山。

日本で、猪の三大産地と呼ばれるのは、兵庫県篠山市、岐阜県郡上八幡、静岡県天城山。

謂れは不明ですが、それぞれに気候や地形が違うため、猪の生育環境も異なってきます。

お肉博士の当店の店主が、猟師や取引先から聞いた話から、各地の特徴を挙げてみます。

① 兵庫県篠山市

篠山市の山は標高が低いと言われます。

篠山の山々を走りぬいた猪の爪はその運動量の多さからみな丸くなっています。

雑木林や竹やぶを体をぶつけながら走る回ることでたくましく育ち、豊富な木の実に加え、

栗、松茸、山の芋、黒大豆、コシヒカリなどをたらふく食べる当代随一の美食家の猪です。

② 岐阜県郡上八幡

他の産地よりも松の木が少ないと言われる郡上。松の木由来ものをあまり食べていないと思われる猪は、肉にクセが少ないと言うことも考えられます。

猪肉は雪深い郡上の冬の貴重なタンパク源であり、どの家も凍った漬物や保存のきくネギなどといっしょに猪肉を自家製の味噌で煮て食べていました。これを「煮味噌」と呼んでいたそうです。

③ 静岡県伊豆天城山

静岡県は比較的温暖で、みかんなどが育つ気候。 猪もみかんや、土のものを多く食べて育つと言われます。

平安時代より狩猟が行われていた記録があり、明治時代には宮内庁の御猟場となり、 地元の人は皇族たちの狩りの世話をしながら猟の腕を磨いたといわれています。

遠山郷の山猪

三大産地には名を挙げられていませんが、

三大産地には名を挙げられていませんが、

他の産地との最大の違いは、飛びぬけて秘境の地、ということが言えます。

近年、里に出没する猪の活用が各地で行われていますが、 スズキヤの猪肉は、里や里山ではなく、奥山(おくやま)、近山(ちかやま)に、 専属猟師が獲りに行く、純正の野の猪です。

起伏に富んだ険しい奥山で育つ山猪は、 春はタケノコ、夏は雑草、秋冬は山芋や、どんぐりを食べて育ちます。

寒暖の差が激しく、冬の寒さ厳しい山国信州で育つ猪は、 まさしく自然の野趣あふれる猪です。

野生鳥獣の産地としては、相当古い時代から全国にその名を轟かせていたようで、 江戸時代にも幕府へ遠山郷の猪肉を届けていたという記録が残っています。

猪とイベリコ豚の共通点

世界一おいしいという評価の高級生ハム「ハモン・イベリコ」の原材料「イベリコ豚」。

イベリコ豚はスペインの原生林での放牧が基本で、最大の特徴と言えます。

地中海の牧草とともに、樫の木のドングリをたっぷり食べて育ちます。

必然的に、運動量が多くなり、濃い赤肉が育ち、 加えてドングリのオレイン酸により、甘みの強い脂肪がつきます。

スズキヤが仕入れる「山猪」は、険しい渓谷や奥山を駆け巡り、 ブナ科のクヌギ・カシ・ナラ・カシワなどのドングリを豊富に食べて育ちます。

猪とイベリコ豚は、種は違えども、その生育環境は極めて近いものと言えるでしょう。

別名は「山くじら」

かつて日本には、仏教の影響で肉食が禁じられた時代がありました。

かつて日本には、仏教の影響で肉食が禁じられた時代がありました。

しかし、役人の目を逃れながら猪肉は食べ続けられ、 江戸時代後期になると猪肉を出す店は「山くじら」という看板を掲げ (クジラは肉食とされなかった)、猪肉と呼ばずに客に提供していたといいます。

名を伏せてでも食べられていたというエピソードからも、 滋養に優れた美味な食材であるのかを物語っています。

遠山郷でも「シシの肉を喰わぬうちに、うまいもの喰ったと言うな」と 昔から言われてきました。

また、体があたたまって元気が出るため猪を食べることは「薬喰い」と言われ、 疲れをとり体内の活性化をはかる物質を豊富に含んでいたことは昔からよく知られていました

![]()

鹿児島に伝わる昔話「クジラとイノシシ」

鹿児島のような話がクジラ漁(捕鯨)で有名な和歌山にもあります。

クジラが哺乳類であることや、猪が泳げることなど、 クジラや猪の生態と共通することがあって面白いですね。

こんな事があったので、今でもクジラの肉とイノシシの肉は、 似た様な味がするということが和歌山では言われているそうです。

「山くじら」と言われる所以もこんなことから来ているのかもしれません

昔話とイノシシ昔々の大昔、クジラは山に住んでおりました。 |

猪は神様の使者 愛宕様猪は、猪突猛進の言葉のとおり、猛烈な勢いで突き進むことから、 いかなる災いも打ち破る象徴として、古くから日本人に大切にされてきました。 「失物が出てくる愛宕様」 |

京都護王神社は「イノシシ神社」京都御所の西側に鎮座する護王神社。 |

池田の猪買い池田の猪買い(いけだのししかい)は上方落語の演目で、北の旅噺の一つ。 冷え気(淋病のこと)に悩む男が丼池の甚兵衛さんに相談に来る。 大阪府池田市では、この落語にちなんで「猪―1(シシワン)グランプリ」という イベントを開催しています。 |

猪にまつわる諺・慣用句・猪突猛進(ちょとつもうしん)ひとつの物事に対して、夢中に、かつ猛烈な勢いで、突き進むこと。 ・山より大きな猪は出ない山に生息するイノシシが山より大きいはずがないように、外側よりも中身の方が大きいことなどあり得ない。些細な事で落ち込んでも命まで取られはしない。だから安心しなさいと言う意味です。 |

![]()

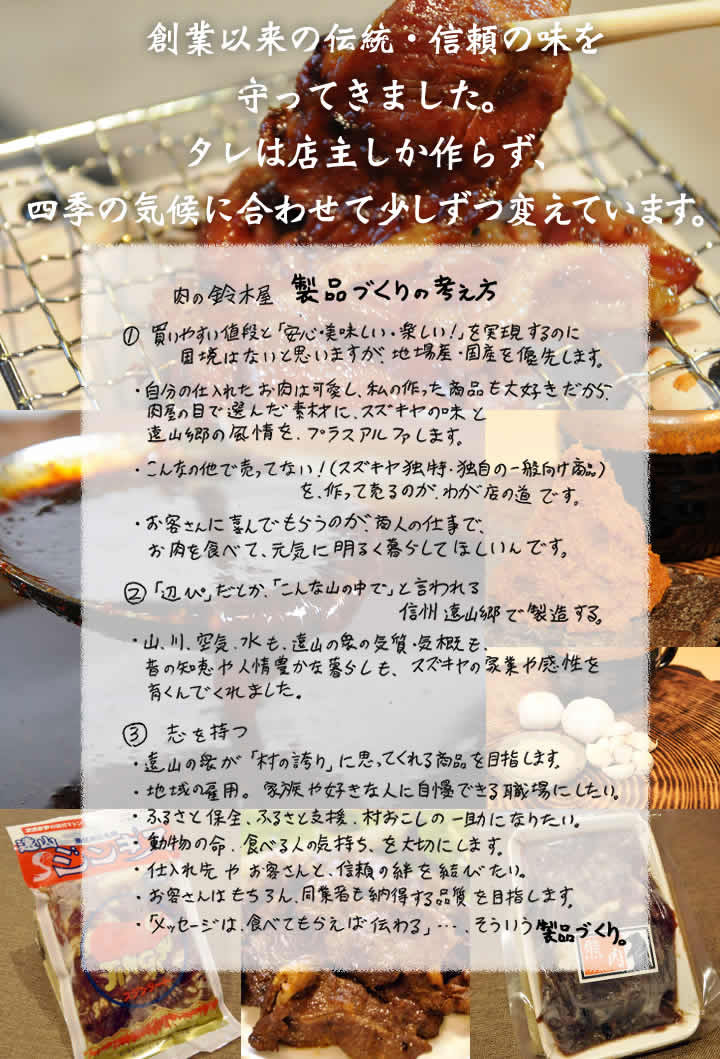

創業以来、当店は、信頼のできる猟師さんと契約をし、

常に質のいい肉を仕入れるよう心がけてきました。

現在は26組の猟師さんと契約していますが、

古くからの猟師さんは「ジビエ?!なんじゃそりゃ、山肉だろ」と言います。

「山肉(やまにく)」とは、野生の鳥獣肉のことを表す遠山郷の古い言葉です。

当店の山肉(ジビエ)は、

狩猟の野生肉を言います

当店は、山の恵みの肉として、

尊ばれてきた歴史を大切にしながらも、現代の感覚を取り入れて、

気楽に・気軽に・そして豪快に食べる山肉(ジビエ)を提供していきたいと思います。

|

肉のスズキヤ店主です 信州の南端「遠山郷」は、南アルプスの麓の自然豊かな場所です。 (二代目/鈴木理) 店主プロフィールはこちら

|

|

遠山郷の信頼おける契約猟師さん 信州遠山郷の信頼できる猟師さんと契約し、扱っている山肉はすべて狩猟肉です。山のものはみんな動いています。毎年安定した数の獣が獲れることはないし、美味しい時期も限られています。肉の味は、撃ち取った直後の獣を猟師がいかに手際よく処理できるかによって、大きく左右されます。血抜きや内臓の処理ばかりでなく、獣の身体を上手に冷やすことも。 そしてスズキヤでは運び込まれた獣を衛生的に迅速に処理して冷凍。工場からの直送でお宅までお届けします。 |

|

お肉はクール冷凍宅急便でお届けします。

お肉はクール冷凍宅急便でお届けします。

すぐに召し上がらないときはそのまま冷凍庫へお願いします。

しっかり解凍してから調理してください。ブロックの場合は、常温に戻してから調理すると美味しくできます。

急いでいるときは、真空パックで中に水が入る心配の無い物は流水で5分~10分くらいで解凍できます。

電子レンジについてはお使いの電子レンジの取扱説明書に従ってください。

一度解凍したお肉を再冷凍すると風味が悪くなるので気をつけて下さい。

スズキヤは和田宿の町並みの中心にあります。車がやっとすれ違えるほどの細い街道ですが、のんびり散歩すると、いろんな発見があります。近くにお越しの際はぜひスズキヤへお立ち寄りください。

スズキヤのお肉は、山の中の山肉加工所にて加工されています。

遠山ジンギスは昔は遠山郷の山里で飼われていた山羊や羊を使って作られていましたが、現在はオーストラリアの信頼できる牧場主が育てた羊を使用しています。

そして信州遠山郷、南アルプスのふもとの山肉加工所にて製造。スズキヤの厳格な品質安全管理のもと、まじめな地元スタッフが清潔な工場内で独自製法のたれをしみこませて、真空パックにして、クール便にて直接出荷しています。

山の自然と、遠山の衆の人情豊かな暮らしに根付いた場所に創業して60年の肉屋です。

遠山ジンギスの他に、猪・熊・鹿などの野生肉や特殊な肉とされているヤギや羊の肉は、くせがあって食べにくい…が、一般的なイメージです。

それを「美味しくて個性的でやみつきになるお肉」として「信州の山の肉」を提供しています。

南信州の野山を駆け回った猪を食べやすい大きさにカットして、 ジンギスのタレを揉み込み、猪そのものの旨みを閉じ込めました。 鉄板でも網焼きでも、焼くだけで美味しくお召し上がりいただけます。

南信州の野山を駆け回った猪を食べやすい大きさにカットして、 ジンギスのタレを揉み込み、猪そのものの旨みを閉じ込めました。 鉄板でも網焼きでも、焼くだけで美味しくお召し上がりいただけます。 イノシシ頬肉に秘伝のジンギスダレを揉みこみました。4mmスライスで少々噛み応えあり、食べ応えあり!天然ジビエのレアな部位を堪能できる逸品です。

イノシシ頬肉に秘伝のジンギスダレを揉みこみました。4mmスライスで少々噛み応えあり、食べ応えあり!天然ジビエのレアな部位を堪能できる逸品です。

酒の肴にピッタリ!! 猪の個性と歯ごたえをお楽しみください。

酒の肴にピッタリ!! 猪の個性と歯ごたえをお楽しみください。 スズキヤオリジナルの鍋敷きは、当店の若女将がひょんなことからご縁をいただいた、 遠く、山口県周防大島にある指定障害者支援施設「たちばな園」の皆さんに、作っていただいています。デザインはいろいろあります。どんなデザインが届くかはおたのしみに。

スズキヤオリジナルの鍋敷きは、当店の若女将がひょんなことからご縁をいただいた、 遠く、山口県周防大島にある指定障害者支援施設「たちばな園」の皆さんに、作っていただいています。デザインはいろいろあります。どんなデザインが届くかはおたのしみに。